Sonnensturm X45 – ESA trainiert Ernstfall

In einer Simulation spielten die Missionsteams der ESA die Phasen eines extremen Sonnensturm durch. Ziel war die Auswirkungen auf die Erde, Bevölkerung und Infrastrukturen wie auch auf Satelliten darzustellen. Seit Mitte September sind Teams des Europäischen Weltraumkontrollzentrums (ESOC) der ESA in Darmstadt mit Simulationen für den Sentinel-1D-Erdbeobachtungssatelliten beschäftigt. Der Start des Satelliten ist für den 4. November 2025 geplant.

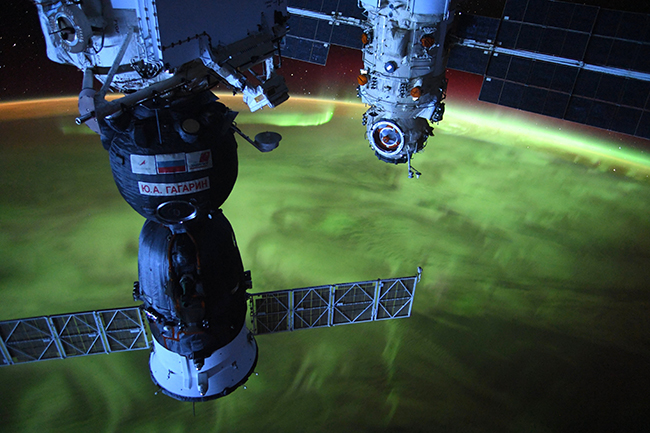

Eine wichtige Erkenntnis konnten die Forscher mitnehmen. Es sei keine Frage ob, sondern wann ein entsprechendes Ereignis eintreten wird. Orientiert wurde sich am Carrington-Ereignis im Jahr 1859. Zufällig, etwa 18 Stunden bevor eine aus der Sonne geschleuderte Teilchenwolke die Erde erreichte, beobachtete der Astronom Richard Carrington am 1. September 1889 durch ein Teleskop eine massive Sonneneruption. In der Folge kam es zum stärksten je gemessenen geomagnetischen Sturm. Polarlichter waren damals bis in den Süden Italiens und Hawaii sichtbar. Telegrafen wurden durch induzierte Ströme beschädigt und Brände in Verteilstationen ausgelöst.

ESA-Astronaut Thomas Pesquet fotografierte diese grünen, rauchigen Plasmawirbel im August von der Internationalen Raumstation aus. Ebenfalls abgebildet sind die Sojus MS-18 „Juri Gagarin“ (links) und das neue Nauka-Modul (rechts). Bild: © ESA, Thomas Pesquet

Hochphase der Sonnenaktivität fördert die Möglichkeit eines Sonnensturm

Die Auswirkungen wären in unseren Zeiten enorm und würden Flugverkehr, Satellitensysteme, Strominfrastruktur und Kommunikationssysteme beträchtlich beeinträchtigen. Die Sonne befindet sich alle elf Jahre in einem Maximum einer hochaktiven Phase. 2025 wird als solches Maximum bezeichnet. Zahlreiche Sonnenstürme werden aktuell registriert, doch ein Problem stellt die Richtung der Aussendung dar. Löst die Sonne einen sogenannten Megasturm aus, und dessen Richtung trifft die Erde sind Szenarien möglich wie in acht vergleichbaren Ereignissen aus den letzten 12.000 Jahren. Erfasst werden konnten diese unter anderem durch die Untersuchung von konservierten Baumringdaten.

Sonnensturm – Mögliche Folgen

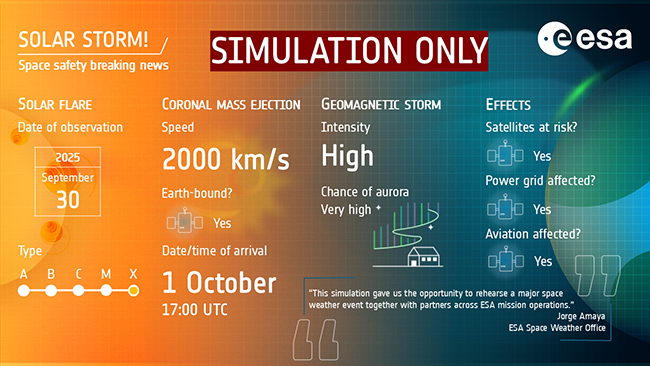

Was passieren könnte bei einem extremen Sonnensturm hat nun die ESA in einer Simulation durchgespielt. Angenommen wurde ein Start einer Satellitenträgerrakete, nach der Trennung des Satelliten im All erreichte eine verrauschte Übertragung die Missionskontrolle. Denn der Satellit wurde von einer Sonneneruption getroffen. Die elektromagnetische Welle erreichte mit Lichtgeschwindigkeit nach nur acht Minuten die Erde.

Seit Mitte September sind die Teams im Europäischen Raumflugkontrollzentrum (ESOC) der ESA in Simulationen für Sentinel-1D vertieft, dessen Start für den 4. November 2025 geplant ist. Bild: ESA

Sonnensturm der Klasse X45

Modelliert wurde durch das ESA Simulationsteam eine massive Sonneneruption der Klasse X45, bei der intensive Röntgen- und Ultraviolettstrahlung Radarsysteme, Kommunikationssysteme und Ortungsdaten stört. Die Navigationssysteme Galileo und GPS sollten daraufhin ausfallen. Als kurz darauf die Erde von einer zweiten Welle, bestehend aus hochenergetischen Teilchen, getroffen werden sollte.

„Die Sonneneruption überraschte die Teammitglieder. Doch als sie sich wieder gefasst hatten, wussten sie, dass der Countdown begonnen hatte. In den nächsten 10 bis 18 Stunden würde eine koronale Massenauswurfwelle (CME) eintreffen, auf die sie sich vorbereiten mussten“, erklärt Gustavo Baldo Carvalho, leitender Simulationsbeauftragter von Sentinel-1D.

Im weiteren Verlauf der Simulation wurde 15 Stunden nach der eigentlichen Sonneneruption eine dritte Phase angenommen. Ein massiver koronaler Massenauswurf sollte die Erde mit hoher Geschwindigkeit treffen und einen starken, geomagnetischen Sturm auslösen.

Die Animation stellt einen koronalen Massenauswurf der Sonne dar, der daraufhin mit dem Erdmagnetfeld kollidiert. GIF: © ESA

Sonnensturm – die Folgen

In der Folge waren bis nach Sizilien Polarlichter sichtbar, Stromnetze brachen zusammen und Stromleitungen wurden zerstört. Ein andauernder, großflächiger Blackout war die Folge. Durch eine Ausdehnung der Erdatmosphäre nahm der Luftwiderstand für Satelliten der erdnahen Umlaufbahn zu, sie wurden aus ihrer Flugbahn gedrängt. Kollisionswarnungen mit anderen Objekten waren die Folge, neben einem erhöhten Treibstoffbedarf um den eigenen Bahnverfall auszugleichen. Durch den Flare wurden Schaltkreise durch Kurzschlüsse zerstört, Rechnersysteme lahm gelegt und Sensoren außer Kraft gesetzt. Ein Sonnensturm in der Größe des Carrington-Ereignisses könnte also alle Satelliten im Orbit beschädigen, wie das Team folgert.

„Sollte ein solcher Sturm auftreten, könnte der Luftwiderstand für Satelliten um 400 % zunehmen, mit lokalen Spitzenwerten in der atmosphärischen Dichte. Dies wirkt sich nicht nur auf das Kollisionsrisiko aus, sondern verkürzt auch die Lebensdauer der Satelliten, da sie mehr Treibstoff verbrauchen, um den Bahnverfall auszugleichen“, erklärt Jorge Amaya, Koordinator für Weltraumwettermodellierung bei der ESA.

Genutzt wurde die Übung um andere Interessengruppen in einer Simultationsschulungskampagne einzubeziehen. Erkenntnisse konnten gewonnen werden um eine bessere Planbarkeit und mögliche Vorgehensweisen bei einem entsprechenden Ereignis zu erarbeiten.

Bei der Übung wurden die Auswirkungen eines katastrophalen Sonnensturms auf den Satellitenbetrieb simuliert. Getestet wurde die Reaktionsfähigkeit des Teams ohne Satellitennavigation und unter schweren elektronischen Störungen. Bild: © ESA

„Diese Übung bot die Gelegenheit, eine Simulationsschulungskampagne auszuweiten und viele andere Interessengruppen innerhalb des ESOC einzubeziehen, die alle Arten von Missionen und operativen Parteien abdecken. Die Durchführung in einer kontrollierten Umgebung lieferte uns wertvolle Erkenntnisse darüber, wie wir besser planen, vorgehen und reagieren können, wenn ein solches Ereignis eintritt. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es nicht darum geht, ob dies passieren wird, sondern wann“, erklärt Gustavo Baldo Carvalho.

In der Juniausgabe 2022 Feuerwehr Fachjournal haben wir über die ESA-Mission Vigil berichtet. In dieser Mission soll laut Planung eine Sonde die Sonne in 150 Millionen km Entfernung am Lagrange-Punkt 5 vor der Seite beobachten und in nahezu Echtzeit Daten über potenziell gefährliche Sonnenaktivitäten liefern. Die Mission ist für 2031 angedacht.

Ebenfalls im Rahmen des Weltraumsicherheitsprogramms der ESA wird das Distributed Space Weather Sensor System (D3S) entwickelt. Hierbei soll eine Serie von Weltraumwettersatelliten und gehosteten Nutzlasten verschiedene Weltraumwetterparameter rund um die Erde überwachen.

Die erfassten Daten können dann eine Vorwarnung auslösen und uns Zeit geben entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Und uns eine Möglichkeit geben, sich auf Auswirkungen einzustellen welche möglich sein können. Übungen wie diese zeigen uns, mit was wir rechnen müssen, sollte es in unserer Zeit zu einem extremen Sonnensturm mit Richtung zur Erde kommen.

Sonnensturm – wir sollten uns vorbereiten

Denn es ist nicht die Frage, ob es ein erneutes Ereignis geben wird mit möglichen fatalen Auswirkungen, sondern wann. Im Zuge von Übungen zu Blackout und Ausfall von Kommunikationssystemen könnte auch ein Szenario „Koronaler Massenauswurf in Folge eines starken Sonnensturms“ einen, leider offenbar wahrscheinlichen Hintergrund darstellen. Wie bei jeder Übung wäre das Ziel eine Vorbereitung auf mögliche Folgen und Erkenntnisse über denkbare Vorgehensweisen, neben einer umfassenden Information von Einsatzkräften und Bevölkerung zur Verbesserung derer Resilienz.

Fragen müssten behandelt werden: Wie lange müssen wir mit Ausfallerscheinungen rechnen? Können wir unsere Geräte im Falle einer Vorab-Warnung schützen, und was sei dann durch wen zu tun? Gibt es überhaupt Empfehlungen, Strukturen im Gefahrenfall bewusst außer Kraft zu setzen um eine Weiterverwendbarkeit nach einem solchen Katastrophenfall zu gewährleisten? Lassen sich Räume mit entsprechenden Strukturen abschirmen? Lassen sich unsere Einsatzfahrzeuge noch bewegen? Wie kommunizieren wir? Wir haben uns bereits 2022 bei Anbietern für Sicherheits- und Kommunikationssysteme erkundigt. Es sei, so die durchgehende Meinung, nicht mit entsprechenden Ereignissen zu rechnen. Hoffentlich behalten sie recht.

Autor: Vera Stegmeier, Feuerwehr Fachjournal

Quelle nebst eigener Recherche: ESA